組合活動の紹介

静岡県東部電気協同組合は、『中小企業等協同組合法 第27条第1項』の規定に基づき設立された団体です。

組合員相互の信頼と協力の精神をもとに、組合員のために必要な共同事業を行い、電気工事業界の健全な発展と技術の向上を図るとともに、地域社会への貢献と組合員の経済的地位の向上を目的としています。

指導・教育事業

組合員の技術営業の拡大を図るため、各種講習会を廉価な受講料で開催しています。

| 1 | 第一種及び第二種電気工事士学科、技能試験受験準備講習会 |

| 2 | 低圧電気取扱特別教育 |

| 3 | 高圧・特別高圧電気取扱特別教育 |

| 4 | 一種電気工事士更新講習 |

| 5 | 認定電気工事士取得講習 |

| 6 | 内線規程講習 |

| 7 | 防火区画貫通処理講習 |

| 8 | 高圧端末処理取得講習 |

| 9 | 高圧端末処理更新講習 |

| 10 | 職長及び安全衛生責任者教育 |

などの他にも指導計画を組み入れております。

高圧ケーブル端末技能講習会の様子

情報・資料の収集提供事業

組合員の企業経営、技術改善に必要な資料、関連業界の情報、法規の改正・官公庁の連絡事項、組合員限定の全関だよりなどを提供しています。

電気工事業支援パッケージ

電気工事業支援パッケージ

全関だより

全関だより

福利厚生事業

組合のスケールメリットを生かした各種の福利厚生制度を設けています。

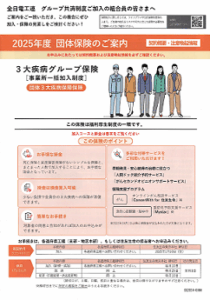

| 1 | グループ共済制度 |

| 2 | 第三者賠償保険制度 |

組合の具体的な活動

事業(定款第7条)

| 1 | 組合員の行う電気工事の共同受注 東京電力パワーグリット株式会社(静岡県内)発注の引込線・計器工事、 工事票の一括授受と施工(工事人は、引込線・計器工事員技能認定の資格を要す) |

| 2 | 組合員の行う電気工事に要する、器具、資材ならびに用品の共同購入 |

| 3 | 組合員の行う電気工事の資材ならびに用品規格の共同検査 |

| 4 | 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 |

| 5 | 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上、並びに組合事業に関する知識の普及をはかるための教育及び情報または資料の収集及び提供・電気工事に関する教育、講習会の実施 |

| 6 | 組合員の福利厚生に関する事業 ・第3者損害賠償責任保険制度 ・任意労災総合保険 ・労働保険事務組合、共済会(政府労災保険) |

組合の誕生について

工業組合の設立までの歩み

昭和39年(1964年)当時、全国的に「中小企業団体の組織に関する法律」(昭和32年施行)に基づいて、中小企業が協力し合う「工業組合」の設立が徐々に進み始めていました。

この法律により、商店街などは「商業組合」、製造や建設関係は「工業組合」として組織化されるようになりました。工業組合の大きな特徴は、都道府県単位での設立が原則とされ、不況時には業界全体で生産や価格を調整し、共存共栄を目指す“調整事業”が行えるというものでした。

法律の当初は「不況時のみに組合を設立できる」という条件がありましたが、昭和38年の法改正により、不況・好況に関わらず設立が可能となり、事業者の50%以上が参加すれば、主務大臣の認可を得て1府県に1つの組合が設立できるようになりました。

このような制度のもと、電気工事業界でも、長年苦しんできた価格競争や業者乱立を是正するため、工業組合の設立に向けた動きが活発になっていきました。調整事業では以下のような取り組みが期待されていました。

・競争を適度に抑え、業者どうしの共存と業界全体の安定を目指す

・価格の安定を図り、健全な経営体質を作ることで、倒産などのリスクを減らす

こうした制度は、常に価格競争にさらされていた電気工事業界にとって、まさに「恵みの雨」のようなものでした。

静岡県における設立への動き

静岡県でも、東部・中部・西部それぞれで説明会や協議が行われ、県をあげて工業組合設立の準備が進められていきました。

特に、当時の通商産業省(現・経済産業省)からは、「静岡県は富士川を境に東京通産局と名古屋通産局に分かれているため、東部と中部・西部に分けて2つの組合を設立しても良い」との提案もありました。

しかし、当時の勝又理事長は、戦後すぐの昭和22年に起きた東西の対立のわだかまりもすでに消えていたことや、広域で組織することによるメリット(たとえば、社会保険や厚生年金制度への対応)を考慮し、全県一体での設立を目指すべきだと判断しました。

その結果、清水・静岡・焼津・掛川・浜松など各地域の関係者も前向きに協議に応じ、無事に全県一体での組合設立が実現する運びとなりました。

こうして、勝又氏の手によって、以下の「設立趣意書」がまとめられました。

設立趣意書

設立の目的

ご存じのとおり、電気工事業者の多くは中小・零細企業で構成されており、経営の合理化や体質改善、事業の安定化といった多くの課題を抱えていました。

また、電気工事業は建築の一部として位置づけられ、独立した業種としての認知が低く、分離発注もままならないなど、業界として非常に厳しい立場に置かれていました。さらに、電気工事士法の制定によって、業界のあり方が問われる状況にありました。

こうした現状の中で、業者の乱立や過度な競争が激化し、業界全体が不況に陥るなど深刻な問題に直面していました。

このような課題を解決するためには、法的に認められた団体である「工業組合」を設立し、事業の枠組みを明確にし、価格調整を行い、不正な業者(いわゆる“アウトサイダー”)を排除することで、健全な業界運営を目指す必要がありました。

私たちは、この組合設立を通じて、電気工事業界の健全化と安定化、そして社会的地位の向上を目指します。

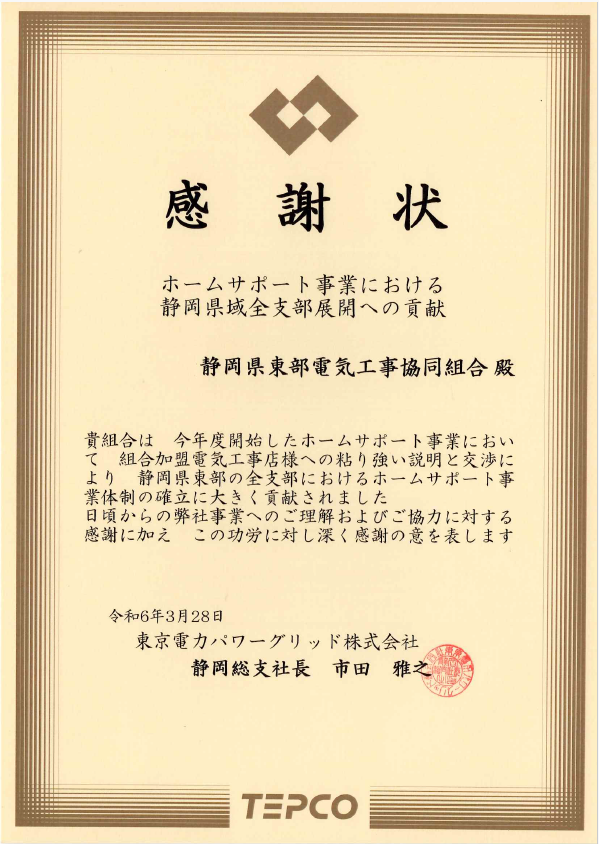

東京電力事業を協力したことによる感謝状

東京電力事業を協力したことによる感謝状

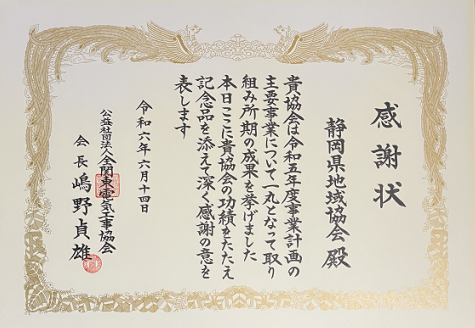

公益社団法人全関東電気工事協会より主要事業の業績良好により表彰

公益社団法人全関東電気工事協会より主要事業の業績良好により表彰

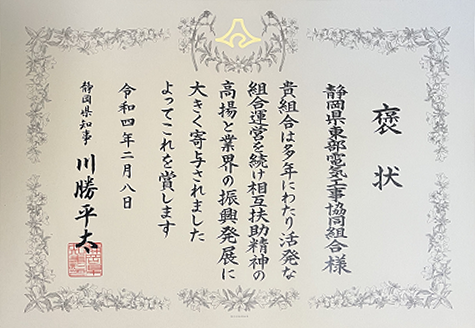

静岡県知事より組合運営の復興発展に大きく寄与

静岡県知事より組合運営の復興発展に大きく寄与